传承教育家精神 为乡村振兴贡献智慧和力量

——“平民教育之父”晏阳初教育人生

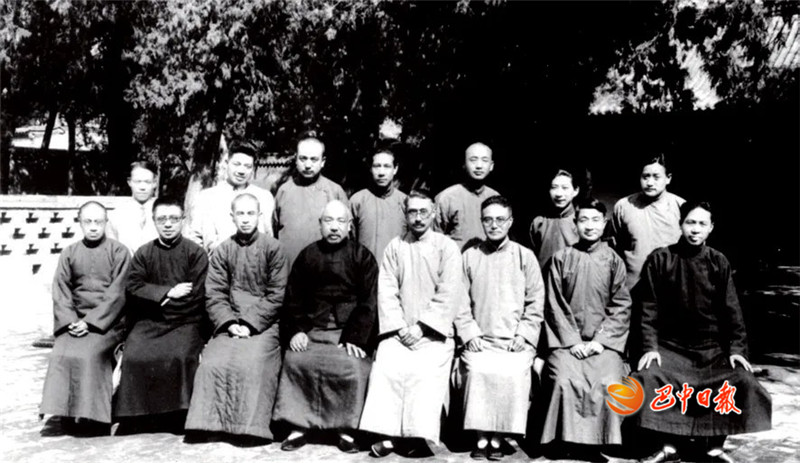

图:1934年10月,第二次全国乡村工作讨论会在定县举行。晏阳初(右二)与第二次全国乡村工作讨论会部分代表合影。(资料图片)

苗勇

晏阳初一生心怀“教育救国”抱负,以“除天下文盲、做世界新民”作为毕生追求,是中国近现代平民教育和乡村改造的倡导者和实践者,是第一个将中国本土发明创造的平民教育、乡村建设经验传播到全世界并生根发芽取得卓越成效的教育家,被誉为世界平民教育之父。1943年,他和爱因斯坦等人一起被评选为“现代世界最具革命性贡献的十大伟人”,是迄今唯一被联合国教科文组织聘为终身顾问的亚洲人,是中国第一位最具全球影响力的公益人物。

“走出象牙塔,跨进篱笆墙”的晏阳初,在他躬耕平民教育与乡村改造70余年的实践中,开创了一系列具有重要独创意义且高度契合当时中国农村实际的教育思想理论体系,为中国和世界平民教育及乡村建设作出了杰出贡献,产生了深远影响,至今都具有较强的时代价值和借鉴意义。

一、高擎公平济世的思想大旗,用教育改造世界

晏阳初极具使命感和救世观,他一生所服务的对象,是世界上最让人忽略的最底层的劳苦大众。他的教育思想跨越了国家和民族的界限,跨越了种族和阶层的界限。某种意义上来说,他是20世纪早期、中期践行“人类命运共同体”思想的重要探索者和实践者。

第一,追求公平,开辟有教无类新境界

首先,人格平等,不论身份地位种族,人人都有平等受教育的权利。晏阳初始终将“平”字贯穿于他所从事的平民教育全过程。用他自己的话说,“平民教育的‘平’字,是‘平等’意思:‘道德人格平等’‘受教育社会机会平等’”。在开展平民教育时,晏阳初对所有愿意接受教育的人,不分男女、不论年龄、不论地位,不分长幼、不分职业,只要愿意学,他都一视同仁免费教育。从他1920年回国到1949年离开大陆的30年时间里,晏阳初通过募集社会捐款筹集经费等方式,让全中国不识字的男女老少都平等享有受教育的机会。

20世纪50年代后,晏阳初再次走出国门,将在中国探索成功的平民教育经验推向世界,足迹遍布泰国、菲律宾、印度、加纳等50多个第三世界国家。他心怀悲悯,不分人种、不分民族、不分地域和国家开展平民教育和乡村建设。纵观中国历史,春秋时期孔子开创了私学之风,打破了贵族对教育的垄断,“有教无类”让更多的人有了接受教育的机会,晏阳初的平民教育则以更加开阔的人类视野和国际视野,让所有人都能受到教育,开辟“有教无类”的教育新境界。

其次,达者为师,不论阶层年龄性别,人人都有平等育人的义务。北宋大文豪欧阳修提出“学无前后,达者为师”的观点影响了中国千百年,为后世教育树立了光辉典范。平民教育中,晏阳初施行达者为师,只要学习在前、人人都可当老师的理念。在一战欧洲战场教授华工识字时,为解决教师不够问题,他采取先学教后学的方式,从先参加识字班的学员中选拔授课老师。1920年回国开展识字运动时,为解决师资紧缺问题,他从社会各阶层广泛招募老师。在定县开展识字教育过程中,为解决教师人手不足问题,他又发明了“导生传习制”,在每个村子挑选优秀毕业学员充当教师,传习的导生有二十多岁的青年,也有七八岁的小娃娃,还有十多岁的大姑娘。通过施行达者为师,到1936年定县全县472个村共办起平民学校470所,识字教育快速、全面铺开。新中国成立之前,我国绝大多数地方都只有少数人能接受教育,绝大多数农民是文盲,定县是当时全国唯一一个无文盲县。

再次,生而平等,用教育树立人人平等的观念。晏阳初致力用教育打破阶层,推动建立人人平等的平等社会。针对民国时期深入骨髓的阶级不平等性,他从改变观念入手,在亲自编写的《平民千字课》中用最浅显、直白的语言让平民认识什么是“平等”,从观念上打破阶层固化。他这样写道:

你是人

我是人

不分贫与富

不分尊与卑

同是中国人

人人该平等

是不分贫与富、卑尊同

中国该平等

这些近乎口语化的内容,不仅从观念上道出了人人平等、人人都平等地享有教育权利是晏阳初平民教育的核心,并从人格上表明了人人平等的人性本质,将公平教育的理念折射到全世界,进而影响世界、改变世界。

第二,尊崇实际,开创平民教育新潮流

晏阳初长期受到儒家文化熏陶,又接受西式教育,先后进入四川阆中天道学堂、成都华美高等学校学习,后又考入香港大学,再后又求学于美国普林斯顿和耶鲁双料常春藤大学,自称是“中华文化与西方民主科学思想相结合的一个产儿”。他学成归国时,正是中国传统文化全面凋敝、以西为尊的时代。但晏阳初却不迷信西学,主张尊崇实际、崇尚创造、中西兼容。他认为中国教育的途径应该是:“不要再模仿别人,要自尊自信,自己创造。国外先进的我们要学,但外国的教育,自有他们的背景,我们绝不能毫无目的盲目抄袭”,他在《“平民”的公民教育之我见》中说“我国有我国的历史文化和环境,亦当有我国所特有的公民教育,方能适应我国的需要。要知道什么是中国的公民教育,非有实地的、彻底的研究不可”。

在国内开展平民教育时,尽管他有在法国战场教授华工识字的丰富经验,但他仍花费一年多时间深入19个省份开展实地考察,深刻了解中国广大平民百姓,尤其是农民所面临的困境,从而因地制宜制订教育方案。正是这种深入实际、尊崇实际、崇尚创造的教育思想,晏阳初领导的平民教育很快受到社会各界广泛欢迎,并在全国迅速铺开,走出了一条具有中国特色的教育之路,进而走向世界,甚至美国等发达国家都纷纷学习借鉴他的方法用以开展扫盲运动,有效地降低了文盲率。

第三,济世开智,走出教育改良新路径

晏阳初一生尊崇“民为邦本,本固邦宁”的儒家思想,尊重人的尊严和价值,坚信每个人无论其社会地位、经济状况如何,都具有与生俱来的尊严和价值;认为平民并不缺乏智慧,而是缺乏发扬这些智慧的机会。

他的这种意识和精神起源于一战法国战场为华工服务的教学实践。他在当时的工作中发现,这些处在社会底层的劳工“苦力”虽然被英法美各国士兵瞧不起,却并不蠢笨,反而有着强烈的学习欲望和巨大的潜力,只是因为缺乏教育机会,使脑力得不到开发。他说:“中国现在不是没有人才,是民众的‘脑矿’未开,有许多智士哲人,都埋没在不识字的人脑海中了。”“生意人知道开金矿、银矿的重要,却忘记了脑矿。而世界上最大的脑矿在中国。几亿中国农民穷在什么地方?便是我们没有发现他们的潜伏力,埋没了他们的脑矿。许多中国的像爱因斯坦、林肯、爱迪生、杜威这样的英雄豪杰被埋没了。”立志要开发“人矿、脑矿”,发誓“不做官,不发财,终身献给劳苦大众。”为此,他将中国数千年繁杂难记的文字进行简化,广泛举办识字班,在当时的中国掀起了蔚为壮观的“除文盲,做新民”识字运动,让普通民众在识字和学习中开启智慧、提升素质,以民众智慧的觉醒达到强国救国目的。

二、奉行知行合一的教育实践,用行动奔向大同

晏阳初一生践行坐而论道不如起而行之的教育信条,始终躬耕在教育实践第一线,力图用教育开启智慧、让世界变得更加美好。

(一)崇尚坐而论道不如起而行之,践行身体力行的“教育家精神”

晏阳初不仅是平民教育的倡导者和组织者,更是以身作则、言行一致,树立了良好形象的教育家榜样。在一战欧洲战场上教授中国劳工识字时,他亲自编写教材,亲自给学生授课,亲自刊印报纸,几乎是以一己之力,将投身欧洲战场的10多万华工的识字教育全面铺开并取得骄人成绩。1920年回国开展平民教育时,又立足国内实际,亲自编写教材《平民千字课》,亲自参与组织发动和学校授课,亲自讲解每一个字的含义和用法,帮助平民快速掌握基本的读写能力。

最难能可贵的是,在城市平民教育全面铺开进入高潮后,晏阳初作为平民教育的倡导者和组织者,开展平民教育所需资金也大多都是以他个人名义筹款所得,是平民教育名副其实的“金主”,但他却从不在办公室施号发令,没有丝毫高高在上的架子,而是带着金发碧眼的妻子以及尚在襁褓中的婴儿,放弃了舒适的城市生活,抱着“给乡下佬办教育”的信念,带领知识分子主动放下“上等人”身段,深入民间与劳苦大众为伍,躬耕教育一线。

用晏阳初自己的话说,“自北京迁到定县,不是地理上几百里路的距离,实在跨越了十几个世纪的时间。我们必须克服一切困难,在各方面尽力使我们适应乡村生活,和农民同起同居,千万不能在定县形成‘小北京’!”在他带领下,当时国内文化教育界许多知名人士,以及众多留美、留德、留英、留日的海外归来的博士、硕士,放弃大都市优越的工作条件与舒适的生活环境,举家迁入偏僻艰苦的定县。最多时超过500人,其中研究生、博士就达60多人,“博士下乡”成为美谈。有专家说这一举动标志着中国近代知识分子对“学而优则仕”与“坐而论道”等传统观念的超越,使延续千百年的“万般皆下品,唯有读书高”的风气第一次有了转变。

(二)崇尚实践出真知,奉行知识分子要向实践学习的教学理念

晏阳初认为知识分子不是万能的。在深入定县开展平民教育和乡村建设时,他反复强调不能以为我们有知识,是大学士、大博士,就什么都懂得,一切都正确。他反对知识分子高高在上,坚信实践出真知,主张知识分子要沉下去回归大众,走知识分子与人民大众相结合的道路,批评中国知识分子传统上的书斋作风,反对读书人成为脱离农村的一种特殊阶级。

他亲自深入农村,彻底放下知识分子的架子,虚心地向农民学习,向人民群众学习,做人民的学生。他认为,要想“化农民”,就必须“农民化”,身先士卒穿起粗布大褂,住着和农民一样的房子,吃一样的饭菜,就连向来喝咖啡吃面包的混血妻子许雅丽也照样吃起了面疙瘩。用方言跟农民说话,与农民闲谈之时,他还拿起呛人的旱烟管猛吸几口,并夸赞“味道不错”。事实上,他并不抽烟。晏阳初和他的同仁散居在农民的土屋里,生活上完全同农民打成一片。

他亲自下田劳作,了解农业生产的过程、农民的劳动强度以及在生产中所面临的问题,经常向他们请教农业生产方面的知识。如农作物的种植、养殖技术、土壤改良、防治病虫害等,并将这些经验进行总结、改良和推广。

他虚心向农民请教当地的文化传统、民间艺术、宗教信仰等方面的内容,深入了解农村社会的结构和农民思维方式,以更好地结合当地的文化特点,制订出更加符合农民实际的教育方案和建设计划。

(三)崇尚系统推进,秉持乡村教育要连锁全面施行的系统观念

晏阳初认为“社会与生活都是整个的、集体的、联系的、有机的,决不能头疼医头,脚痛医脚,支离破碎地解决问题”,要“连锁的进行全面的建设”。

在推行平民教育中采取“学校式、社会式、家庭式”“三大方式”。其中学校式教育以青少年为主要教育对象,在学校中对青少年进行基本知识的传授;社会式教育主要通过开展各种社会团体活动,向群众及团体进行教育;家庭式教育主要将家庭中不同地位的成员横向联系起来进行教育。

在开展乡村建设时,他通过深入调研,冷静分析后认为:农村的问题千头万绪,认定农村主要存在“愚、贫、弱、私”四种问题。所以主张通过办平民学校让普通民众识字,再系统地实施“四大教育”:以文艺教育攻愚,培养知识力;以生计教育攻贫,培养生产力;以卫生教育攻弱,培养强健力;以公民教育攻私,培养团结力。

不仅如此,即便在单纯的识字教育中,他也不单纯的就识字而教识字,而是辅以办报、课外读物等方式增进了解,巩固提升。在河北定县试验时,还专门创办了适宜农民阅读的《农民周报》,打造了流动图书馆,搭建了农民剧台,开办了最早的农村广播电台,这些在当时的中国都是史无前例的创举。

(四)崇尚多向发力,坚守全方位激发民力的教育主张

晏阳初坚信平民教育和乡村改造是发扬,而不是救济。认为知识分子回到民间去,不是包办代替,而是启发教育农民,激发调动他们的主人翁意识,培养他们自发自强的精神。

在平民教育和乡村改造中,晏阳初把对平民的启发、教育、宣传工作放在首位,让平民树立主人翁意识与从事改革的主动精神。他认为提出的一切计划、方案及方法都要与平民共同商量研究,要使我们所掌握的科学道理因地制宜,因人制宜。提出“建乡须先建民,一切从人民出发,以人民为主,先使人民觉悟起来,使他们有自发自动的精神,然后一切工作,才不致架空。”无论教材还是教学,都必须首先考虑农民的可接受性。晏阳初说:“有些时候,我们的主张尽管正确,也需设法使它变成平民大众自己的主张。这往往需要耐心,而要说服等待,切不可操之过急,一厢情愿,简单从事,包打天下。社会改造事业,没有千百万觉悟了的劳苦大众积极参加,是一定不会奏效的,是注定要失败的”。

晏阳初认为须先促成平民“自力”,然后才有“更生”的希望。晏阳初非常注重倾听农民的诉求和意见,与农民进行深入的交流和沟通。他鼓励农民表达自己的想法和愿望,认真听取他们对教育、医疗、经济发展等方面的期望和建议。通过这种方式,他能够更好地了解农民的内心需求,使自己的工作更具有针对性和实效性。

晏阳初说:“我们不是包打天下的英雄,我们不是解救众生的基督,我们只是广大平民的朋友,乡村改造的事业没有千百万劳苦大众的自觉参与,是一定不能成功的!”他在定县实验中,相当部分工作就是协助启发农民自动自发精神与习惯,并注意挖掘有领导潜能的农民做该村推行乡村改造工作的辅导人。后来,美国和平工作团也改变以往在落后地区发放食品衣物的办法,推行平民教育乡村改造工作政策。随后美国基督教会也采纳晏阳初这一观念,废弃原来在落后地区散发衣物食品的救济工作,另设发展部门,使受助的人们能自立自助、自主发展。

三、抒写躬耕不辍的教育故事,用实干成就梦想

晏阳初思想境界高远,心怀大爱,在教育中善于创新创造。用他自己的话说,“穷干,苦干,硬干”了一辈子,“从中国干到世界上干”。

一是自小立志,矢志图强。儒家文化历来强调“敬天法祖”。封建时代,名字大多都由父母或长辈取得,更改姓名往往会被视为对祖先的不敬,会遭到家族成员的反对和社会舆论的谴责。但晏阳初为了牢记志向,不惜改掉父亲取的名字,以名铭志。1905年,时年15岁的晏阳初在天道学堂学习,他的眼界也越来越开阔。在一个礼拜天和几个同学外出游玩时,看着衣衫褴褛、瘦骨伶仃仍在劳作的农民,加之清廷无能、腐败不堪,国民饱受欺凌,又想起出生于四川崇州、在平定内乱外患中多次立下战功、爱如子的清朝名将杨遇春,于是自作主张改名为晏遇春并一直使用,誓言要像杨遇春一样报国为民,直到他后来从美国学成归国后才改回原来的名字晏阳初。

晏阳初力图以平民教育和乡村改造走出一条不流血的救国强民之路,并为此奋斗终生。他毕业于美国耶鲁与普林斯顿双料常青藤大学,在那军阀混战、人才匮乏的年代,以他的能力和学识,回到国内高官厚禄本是指日可待,他却解下长衫,俯下身子,躬耕泥土,立志不当官不发财,一生只做了一件事:开展平民教育和乡村建设。在从事平民教育和乡村改造时,受蒋介石看中,多次向他伸出橄榄枝,请他到政府担任要职,他都委婉拒绝。年轻气盛的少帅张学良,送汽车拉拢他,在平教会经费十分紧张的情况下,拿出800万大洋,甚至关押了他的陈筑山同事,强迫他当官,晏阳初依然给予了强硬回绝。

二是满腔热血,终生爱国。晏阳初从小就对国家、对民族有着深厚的情感,一生忠贞爱国,无论身在何处,都始终对祖国充满着热爱。1913年青年晏阳初以入学第一名的成绩考入香港大学后,按规定“凡考取第一名的可获得英皇爱德华第七奖学金1600美元”。1600美元奖金对贫穷的晏阳初来说简直是个天文数字。他当时一年的开销也不过100美元。这1600美元的奖金,可供当时的他使用16年。但当时英国有个规定,要获得这笔奖学金,必须加入英国籍。晏阳初断然拒绝了1600美元的奖学金,面对当时的香港大学校长索特的亲自劝导,他说:“为了区区1600块钱,竟要一个学生出卖自己的国籍,校长,恕我直言,这代价也太大了吧!我是很穷,很需要这笔钱。但我郑重地告诉您,这笔奖学金,我不要了。”说完,他头也不回地离开了。

晏阳初当时能到香港大学读书,完全是靠朋友史文轩兄妹的资助,经济十分困难,生活用度经常捉襟见肘。但在这种情况下,还断然拒绝领取奖学金也要保留自己的中国国籍。在他年老时,多次对侍奉在身边的女儿说,他死后,一定要将他的骨灰运回祖国安葬。如今,他的一半骨灰安葬在巴中塔子山晏阳初博物馆。

三是创新方法,因材施教。晏阳初在定县开展识字教育初期,大多数农民都对学习不感兴趣,认为种庄稼跟识不识字没有丝毫关系。为打开局面,他和他的同事们灵机一动,将农谚和节气歌谣写在晚上用以照明的灯笼上,趁着大伙儿乘凉的时候进行讲解,很快激起了大家伙儿的学习兴趣,从而迅速打开了学习局面。

夜晚乘凉的时候,晏阳初和他的同事们每人手提一盏灯笼,和乡亲们攀谈。他们的灯笼很特别,上面画的不是花鸟楼阁,而是写着农谚和节气歌谣。见农民对灯笼产生了兴趣,他们便询问乘凉的村民是否认识灯笼上的字。

见村民摇头,他们便说道:“老乡,这上面是农谚,说的是‘白露早,寒露迟,秋分种麦正当时’……”

等勾起了老乡的好奇心,他们接着解释说,“它说的是播种的事呢,白露、寒露、秋分都是一年三个节气。‘白露’呢,通常在每年的9月7、8、9日交节;‘秋分’节气,通常在每年的9月22、23、24日交节;‘寒露’节气,通常在每年的10月8、9日交节。‘白露早’的意思是说,9月上旬种小麦呢,时间就太早了些,而到了‘寒露’节气,也就是10月上旬那个时候,播种小麦又太晚了,而只有在‘秋分’这个节气,也就是9月下旬的时候,播种小麦,才是正好的时候……也就是说,再过一段时间,就要抓紧时间来种小麦了……”

晏阳初和他的同事们,以灯笼的方式,诸如此类将汉字和农事生产联系起来,使村民们感觉知识是有用的,知识确实可以用来帮助种田,很快就激发了普通民众的学习兴趣。

四是示范推进,激活民力。晏阳初深知,要想让农民改变观念是很难的事情,不是光通过语言就能办到的,必须有让农民信服的成绩或理由。在定县开展生计教育时,晏阳初立足实际情况,通过深入思考,创新创造了典型带动的教育方法,将课堂搬到农田、变书本教学为实干学习,取得了理想效果。

当时定县棉花产量很低,晏阳初和农民谈起这个话题时,大家却很诧异,还说村子里世世代代都这样种棉花,收成已经不错了,也不相信这些城里来的先生会种庄稼。通过深入思考,晏阳初创造了用示范推进的方法,当时称为“表征”。即挑选平民学校成绩好并热心农业技术改革的农户作为示范户,通过他们实地操作、实际成果与现身说法,向其他农民做展演示范,用高产的成功实验扭转了农民的落后种植思想。到1933年,定县农村发生了很大的变化,小麦品种改良,谷子改良,鸡鸭等家禽和生猪优质品种的引进,科学耕作技术引进,新型农具推广等,都极大地增加了定县农民的收入。当时引进了很多品种优良的果树,今天仍然硕果累累,造福当地百姓。

习近平总书记曾充分肯定晏阳初的教育思想和实践,他说:“我在河北定县工作时,对晏阳初的试验就做了深入了解。晏阳初在乡村开办平民学校、推广合作组织、创建实验农场、传授农业科技、改良动植物品种、改善公共卫生等,取得了一些积极效果。”我们探索研究平民教育家晏阳初的教育人生,就会发现,晏阳初的平民教育和乡村建设思想,高度契合当前正在实施的乡村振兴战略,对于今天我们正在实施的乡村振兴具有重大借鉴意义。