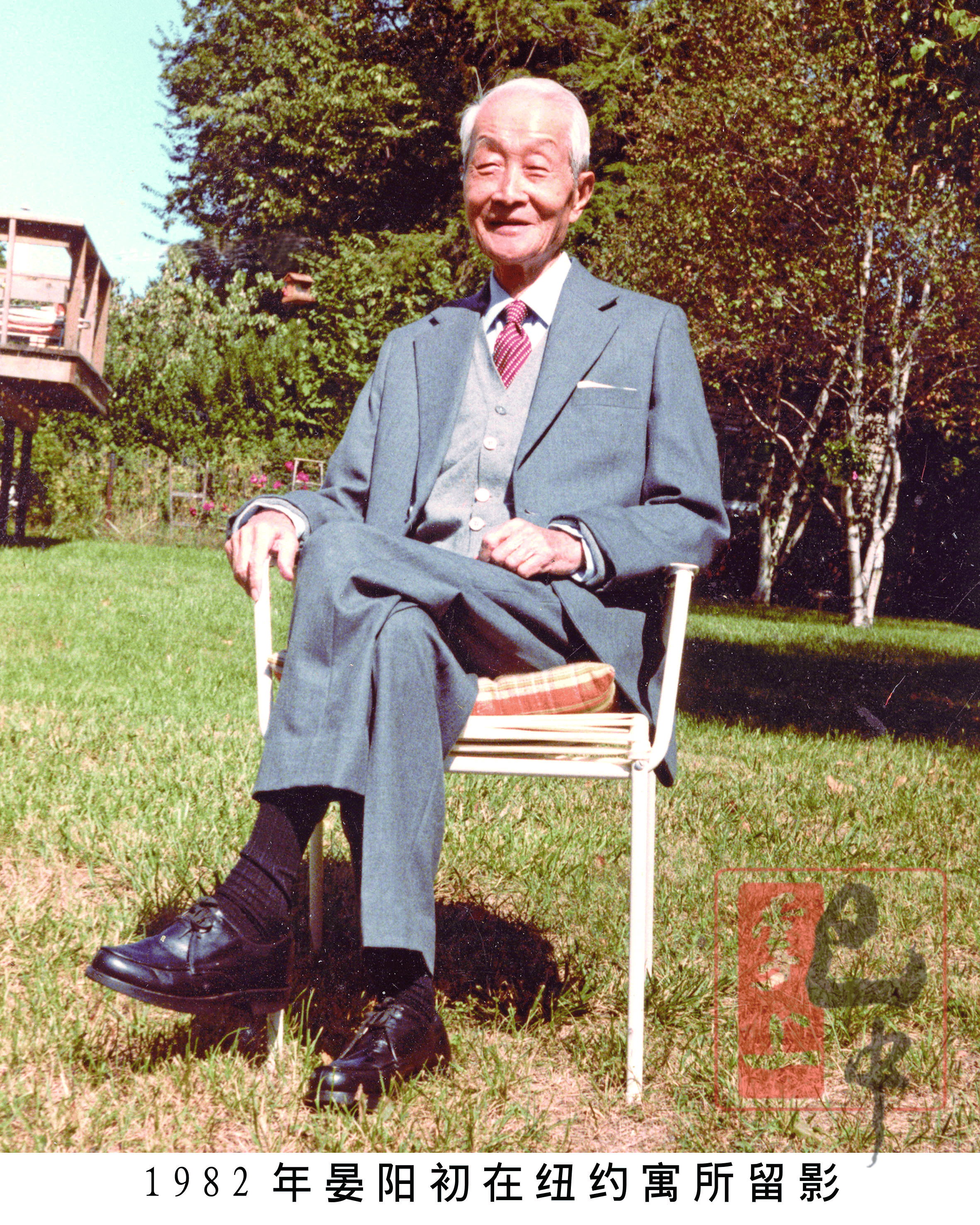

巴中日报系列报道“欣赏巴中”之二十七

从大巴山走向世界——记巴中籍平民教育家晏阳初先生

1948年3月31日夜,在遥远的美国首都华盛顿,著名的国会大厦灯火通明,美国参众两院的议员们聚在一起,正在紧张会商美国援华条款。其中有一项农村建设计划,两院协商通过此条款时已是4月1日凌晨。在众议院起草的通过报告中,关于此项条款的内文开门见山就是“众议院法案中的所谓晏阳初条款”。一个著名的援助法案,里面的条款以一个鲜活的中国人的名字命名,前所未闻!晏阳初,何许人也?他有什么魅力,竟让一向喜欢辩论争吵的美国议员们停止了众口呶呶,顺利地通过了条款?而这项农村建设计划又何以被议员们冠以晏阳初条款?

(一)

求学之路奠终生

晏阳初,1890年生于四川省巴中县(今巴中市巴州区)。其家道小康,四代书香,因此,晏阳初有机会接受良好的教育。五岁,晏阳初在慈父教导下“启蒙”。后入私塾,熟读四书五经,饱受儒学熏陶。晏阳初的父亲晏美堂深受清末改革派“讲求实学”思想的影响,不愿意自己最小的儿子再走科举的老路子,1903年,就将他送到保宁府(今四川省阆中市)保宁西学堂接受西学教育。

学校的教师姚牧师慈祥和蔼,不但悉心教授知识,还细心照顾最小的学生——晏阳初的生活。晏阳初被姚牧师的精神感化,接受洗礼,信仰基督教。基督教的博爱观念自此植入晏阳初的心中,随着他年龄的增加而生长,直到长成枝繁叶茂的大树,影响了他的一生。

后来,晏阳初又先后就读于美国美以美会在成都设立的中学,香港圣保罗书院(今香港大学前身)。经过潜心苦读,1916年,青春年少、意气风发的晏阳初进入美国著名的耶鲁大学学习。校园内,基督教团活跃,晏阳初参与大学唱诗班,进一步深化了自己的宗教情怀。尤其是塔夫脱教授讲授的宪法法律课程让晏阳初受益匪浅。塔夫脱曾任美国第二十七任总统,1913年卸任后便回到母校耶鲁大学担任宪法法律讲座教授,向青年学生倾力传授“宪法维护”和“国际和平”两大思想。塔夫脱平易朴实,没有架子,其子查理及大富豪洛克菲勒的儿子威廉,是晏阳初的同学,这两人也亲切热诚,丝毫没有权贵子弟的骄矜豪纵恶习。晏阳初耳闻目睹,震动很大。清末民初,中国时局变幻如走马,作为亲历专制帝政、辛亥革命、民国创建、袁世凯复辟的过来人,晏阳初见了太多的骄横独断与作威作福,与美国的经历两相对照,不能不让他深深思索。

综合晏阳初的求学过程,可以这样概括:孔子给予了他中国人含蓄温和的性格,耶稣赋予了他牺牲自己的精神,而西方民主的理念则指引了他今后一以贯之的道路。

(二)

甘为“革心”人

1919年3月,创立于法国的《华工周报》揭晓第一次征文结果。第一名为山东人傅省三。《华工周报》是一份办给在海外的华人劳工看的报纸,深受欢迎。此次征文,题为“华工在法与祖国的损益”。傅省三认为华工来法是益处多损处少。除经济上有收入可以养家外,傅省三着重指出,华工从前对身与家及国与家的关系毫无了解,经过战火洗礼,目睹外国人保家卫国拼命,不知不觉就生出爱国爱家的心来。傅省三还慷慨激昂地对巴黎和会取消中国的权利予以斥责,感叹自己“若不来法国,恐怕仍在中国做梦”。

傅省三的这番言论像一面镜子,照出了不少井底之蛙。就是现在,许多人说起那时远渡重洋的华工,无不以“可怜”“受罪”之类的词来为他们贴标签。却不知,当时的优秀华工早就跳出普通立场,以更广阔的视野在观照他们的命运和祖国的前途了。倘若告诉你,写出这样文章的人在半年前还是一字不识,是通过参加识字班后才发生脱胎换骨的变化,你会怎么想?怀疑?惊讶?佩服?或者兼而有之?什么样的识字班,竟然有这样大的效力!

1918年,晏阳初与一百余名留学美英法的中国留学生应募奔赴法国为十几万华工服务,主要是写家信读家书,缓解华工思乡之苦。在与华工的近距离接触中,晏阳初发现他们十分聪明,身上潜藏着不为上层人所知的能量,于是萌生“授人以鱼,不如授之以渔”的念头。他办起华工识字班,精选一千余个常用汉字编成课本,教授华工读书识字,结果成效显著,四个月后,最初的四十人识字班就有三十五人完成课业,能够自己写信。消息传出,华工踊跃参加识字班。晏阳初虽与同伴忙得不可开交,但却体会到了“授人以渔”的快乐。以上,就是我国平民教育运动的起源。

晏阳初通过这段时期的教育活动,认真梳理了自己的思想,写出《革心》一文。他认为导致中国落后的根本原因在于有“私心的人太多了”,民心为根本,树根一烂,国家怎能富强?因此,晏阳初指出中国的当务之急不是“革命”,而是“革心”,即“把自私自利的烂心革去”,“换一个公心”。在欧洲与华工朝夕相处一年多,晏阳初有两大发现:一是中国农民智慧高,可惜缺乏读书的机会;二是中国高级知识分子居于上流,完全不认识多数同胞的“苦”与“力”。为了有公心的人能大量出现,为了解除广大农民的“苦”,让他们有发挥“力”以赢得扬眉吐气的机会,则非教育不可。

当时,晏阳初已完成普林斯顿大学硕士学位,按北美基督教青年会协会副总干事薄克曼的建议,晏阳初既有中国旧学基础,又有海外新教育的经历,可以“回国以后……迅速获得领导地位,以为中国学人服务。”这样说,并非夸张其词。在当时积贫积弱的中国,像晏阳初这样学贯中西,又顶着国际名校硕士帽子的“大海龟”,只要他想向上爬,在中国弄个一官半职不说是如发蒙振落,至少也是手拿把攥。但晏阳初却郑重而决绝地回答:“有生之年献身为最贫穷的文盲同胞服务,不为文人学士效力。”此言一出,掷地有声,拉开了晏阳初毕其一身从事平民教育的大幕。

(三)

平民教育初见效

1920年,晏阳初满怀推行平民教育的决心回国。当是时也,大小军阀攻伐不已,民生困苦,各种关于革命的理论蓬勃兴起,刊物如林,文章如麻,竞以谈革命为时髦,为进步。有文化有知识的人不谈革命,那简直像是异类。对于晏阳初的教育理念,很少有人感兴趣。晏阳初抱定素志,事事从零开始,筚路蓝缕,认真着手去做。他以中华基督教青年会会员的身份,用一年多的时间,游历十九省,调查各地平民教育现状。在此基础上,晏阳初与青年会的同仁先后在长沙、烟台、嘉定进行实验,以晏阳初选编的《平民千字课》为教材,以先进的幻灯教学法进行扫盲教育。中国人要求接受教育的热情以及刻苦的学习精神,加上晏阳初等人灵活的教学方法,三者结合,迸发出惊人的能量,也结出了丰硕的成果。经过短短几个月的学习,这三处合格率都达到了百分之七十以上。在烟台举行的毕业典礼上,前国务总理熊希龄的夫人熊朱其慧亲临现场,为合格学员颁发“识字国民”证书。熊夫人目睹学员中既有系围裙的妇女,也有赤脚的小孩,不禁感慨“这才是自由平等的人民教育”。

熊夫人久有推进“普及教育”的夙愿,只是未得方法,今见晏阳初的方法行之有效,于是辞掉其他职务,全力从事平民教育。1923年8月,晏阳初协助熊夫人成立中华平民教育促进会,晏阳初任总干事,主持一切。促进会成立后,吸引了一大批俊彦加入。傅葆琛、冯锐、汤茂如、陈筑山、瞿世英……随便一个名字,在中国近代史都是响当当的。为了平民教育这一共同目标,他们风云际会,走到一起,相互协作,共同努力,激荡起中国近代平民教育的滚滚大潮。

(四)

定县实验开“脑矿”

晏阳初、傅葆琛等人认为,乡村是中国的主干,也是中国未来的基础,因此中华平民教育促进会的工作重点在乡村。为在全国推广平民教育,经晏阳初等人详细考证,仔细调研,决定在河北的定县进行深度实验,探索出一整套的方法、制度,以便推行全国。

1926年10月,“平教总会”在定县设办事处,晏阳初、傅葆琛、冯锐、刘拓三等500多名优秀知识分子先后来到乡村,与农民生活在一起,寻觅实际问题,研究实施方案。

晏阳初根据自己在农村搞教育的经验,深切地感受到国人的生活有四大缺点。即:愚、穷、弱、私。为消除这些缺点,需要实施四大教育:以文艺教育救愚,以生计教育救穷,以卫生教育救弱,以公民教育救私。要使占中国最大多数的农民,人人都富于智识力、生产力、强健力与团结力。

“平教总会”等同仁认定以前的教育,只着眼于个人,忽略环境,教育与生活脱节,社会与教育脱节,今后要避免此种教育落空的弊病,将文艺、生计、卫生、公民四大教育联环进行、相辅相成。而推进四大教育最根本的途径有三种,学校式、社会式、家庭式。

晏阳初在阐发平民教育的意义时,说过一段十分精辟的话:“借平民教育来开发世界最大最富的‘脑矿’,使我国大多数失学男女都受基本教育,使他们的天赋才能有发展机会。”开发“脑矿”,此语为晏氏所独创,在定县,他和他的同仁夜以继日,为开采出丰富的“脑矿”这一伟大目标而殚精竭虑。

(五)

四大教育

其实,即使定县实验不成功。晏阳初等人实验的意义都是巨大的。过去,广大农民处于社会最底层,无知识,少文化,被漠视,遭践踏,而高级知识分子高居社会顶层,和官府一个鼻孔出气,不是为官府帮忙,就是为官府帮闲,与农民根本是两路人。现在,这些头顶“海归”硕士、博士头衔的人竟然拖家带口,深入乡村,住农家房,吃农家饭,全心全意为农民服务,从增长文化知识,到改善生活习惯,从增加粮食产量,到树立公民理念,几年如一日地坚持着,努力着,这不能不说是巨大的变革和伟大的创举。知识分子深入民间,构架起了知识与农民,科技与农民之间的桥梁,让农民眼中神秘的科学和文明变得简单和亲切了。

定县实验是纯中国式的。晏阳初认为外国的教育理论不合中国实际,因此与同仁认真调研,潜心思考,总结出了四大教育。这是中国土壤培植出来的教育理论种子。但是,晏阳初的四大教育理念,后来却在世界各地开花结果,根本原因,在于每个国家国情虽不同,但人民的愚、穷、弱、私却是一致的。因为没有可资借鉴的经验,所以做起来万分困难。一些现在看起来的小事,当时都要花费很大的力气。比如农民的住房,窗子太少,空气不畅,易生细菌,工作组反复劝说,农民安于故俗,不为所动。晏阳初等人只好将村民请到自己在村中租住的房子里,让他们亲身感受多开窗户的好处,他们才渐渐动了心。再比如布种牛痘,农民迷信甚多,每遇猩红热流行或者闰年,就不愿接种。种痘员只好苦口婆心地反复劝说,他们才勉勉强强接受。

定县实验是深谋远虑的。晏阳初等人认为农村人口多,教养难,是愚弱穷私的根本原因,于是以“平教总会”设在定县的保健院为依托,大力推行节制生育运动。经过努力,十个村的村民愿意试用县保健院的节育方法,五十个村的村民愿意迟婚且节制生育。

定县实验的终极目标是培养新民。新民与旧民最本质的区别,是有公民意识,有民主精神,有独立观念,新民横空出世,建成一个现代的民主国家才有希望。为此,晏阳初等人一是研究农村自治,成立公民服务团培养民力、组织民力、运用民力,二是让学者专家参加县政委员会,实现县政机构的改造,积极开展表证示范工作。特别是,日本当时对中国虎视眈眈,晏阳初与平教会公民教育部主任陈筑山等人适时地编印历史书籍,编绘历史人物图说,大力宣传中国古仁人志士的英雄事迹和言行,以激励国人的民族精神和爱国热情。在后来的抗日战争中,定县农民率先组织游击队反抗,再往后,长沙大捷中农民活跃而勇猛的表现,都与晏阳初的公民教育有很大关系。

(六)

第五自由

晏阳初主持创立的定县实验工作,在世界历史上都是空前未有的壮举。他和众多高级知识分子抱定诚心、热心、虚心的精神,深入乡村与农民共同生活和工作,这是真正的接地气,而不是表演和作秀,唯其如此,这一极具革命性、奋斗性、生命力的最新尝试,才能产生巨大的影响。

1932年,国民政府第二次内政会议在南京举行,会议决定以定县实验的原则为守则, 在各省设立实验县以推行平民教育。1933年,美国著名记者斯诺在《纽约先驱论坛报》撰文,盛赞晏阳初的定县实验。美国的洛克菲勒基金会经考察后决定,拿出一百万美元援助华北农村建设,其中“平教总会”获得的分配数额最多,这显示出国际著名基金会对定县实验的高度认可。

抗日战争全面爆发后,“平教总会”南迁,继续在湖南、四川等地实施教育。国难当头,晏阳初痛感“有贝之财易得,无贝之才难求”,于是积极筹建培育人才的学校。1940年10月,中国乡村育才院在重庆的巴县正式开学,这是中国教育史上的新纪元。学院招收各省有志青年,将他们全力培养成乡村建设的行政与技术人才。在战争时期,“平教总会”的工作范围扩大了,也更受国人重视,这显示出中国农村的特色,尤其是农民的重要性。

1943年5月24日,晏阳初被美国的“哥白尼逝世四百年全美纪念委员会”表彰为“现代具革命性贡献的世界伟人”。全世界一共十人获此殊荣。与晏阳初一同接受表彰的有大名鼎鼎的爱因斯坦、杜威、福特等人。

晏阳初在美接受表彰期间,针对美国总统罗斯福提出的“四大自由”(言论的自由、信仰的自由、免于匮乏的自由、免于恐惧的自由)观点,创见性地提出“免于愚昧无知的自由”。他如是论述:“我们不只能拥有‘四大自由”,还有第五自由:比较其他四项都显得伟大。没有它,我们如何能有四大自由?这就是免于愚昧无知的自由。”在全世界发行量上千万份的美国杂志《读者文摘》对晏阳初的言论进行了转载,让晏阳初的警语流传到世界各地。晏阳初的一生中,《读者文摘》先后七次对其言论进行转载。

(七)

化缘者的力量

抗战胜利后,晏阳初赴美,通过宋子文的介绍,他会晤了罗斯福夫人。翌年,晏阳初由美国大法官道格拉斯陪同拜访杜鲁门总统,就中国的“平教运动”进行商谈,积极“化缘”,努力寻找资助。1947年4月,晏氏再度赴美,会晤国务卿马歇尔,力陈中国乡村改造的重要性和必要性,并在同年9月致美国国务院的备忘录中,提出改造中国农村的具体方案和步骤,主张设立一个全国平民教育与乡村建设委员会,经费由中美两国共同承担,美国可以捐赠或以贷款的方式提供援助,该会为一独立机构,由两国政府指定中美代表组成。

有了定县实验、乡村改造、平教运动的成功,有了世界性的声誉,再加上晏阳初的捭阖之术与外交能力,看起来,让大洋彼岸的头号强国动心不是不可能。晏阳初的构想还得到了美国国会议员、曾以小说《大地》获诺贝尔文学奖的著名作家赛珍珠以及各大媒体的大力支持。通过各界人士的努力,在1948年4月1日凌晨,美国国会终于通过了本文开头的援华法案,规定中美双方政府设立一个联合委员会,即“中国农村复兴联合委员会”(简称农复会),按照国会一并通过的“晏阳初条款”,特别指定以经援十分之一做农复会用途。在第一年中,农复会即可分到2750万美元经济援助金,在当时看来,这是一个不得了的天文数字。美国以晏阳初的名字命名条款,这既是对他成绩的肯定,也是对他个人的致敬。

1951年,由于与国民党官僚无法合作,晏阳初辞职赴美,在纽约另起炉灶,创立了一个叫作“农村复兴(改造)”的国际机构,在海外积极推动农村复兴工作,几十年精耕细作,取得了巨大成功,他的国际性声誉也达到顶峰。赛珍珠被晏阳初的精神和成绩深深感动,下决心想为这位一生从事平民教育和农村复兴运动的先驱写一部个人传记。可惜赛珍珠那时已是八十高龄,天不假年,赍志以殁,实在是一大憾事。否则,以赛的文笔,加晏的事迹,双美合璧,何等赏心悦目!

(八)

贤者匍匐大地

晏阳初胸怀世界。在上世纪后半期,他先后在菲律宾、危地马拉、哥伦比亚、泰国以及非洲大陆开展平民教育活动,积极推进乡村改造,成效显著,影响深远。这是真正的“兼济天下”。按他晚年的回顾,自己一生的活动,“失则有之,败则未也”。最重要的是,他在菲律宾创建了国际乡村改造学院,培育了大批人才,使世界上的平民教育和乡村改造活动能够薪火相传地继续下去,实在是一件功德无量的大事。

终其一生,晏阳初的足迹踏遍亚、非、拉丁美洲,以宗教家的情怀和十字军战士的斗志,呕心沥血为社会最底层的农民服务,千方百计将他们从愚弱穷私的泥潭中解救出来。这些地方的民族不同,肤色各异,语言、思想、信仰、习俗也是纷繁驳杂,与他有过成功经验的遥远中国千差万别,这给晏阳初的工作带来了巨大的挑战,但晏阳初没有退缩,“虽千万人吾往矣”,这一份毅力和决心,勇气与斗志,永远值得后来人学习和景仰。

晏阳初是寂寞的。革命正当时,他却选择了平民教育这条冷僻的路,虽然做出了成绩,但终归被革命和运动的喧嚣和热闹所湮没。除了一些专业人士在坐冷板凳研究他之外,晏阳初被有意无意地忽略了。这是为什么?他一生不与主流靠拢固然是一大原因,恐怕还有更深层次的东西吧。他思维太超前,观念太大胆,提出的“免于愚昧无知的自由”,就实在不讨喜。“古来圣贤皆寂寞”,他的寂寞,是必然的。

晏阳初来自于大地,也以泥土的姿势匍匐于大地。尽管他身上笼罩着“现代世界最具革命性贡献的伟人” “世界平民教育运动之父” “当代世界一百位最主要人物”的炫目光环,但对下层民众的热爱和关心,尊重与信任,融入了他的血液,贯穿了他的一生。这使晏阳初所从事的平民教育与社会改造事业,既超越了中国古代“民本”思想止于政治策略层面的局限,也超越了基督教以怜悯为基础的“救世主”情感,而升华到依靠人民达成民主目标的现代性境界。

时间是最好的证明,晏阳初这个名字终将被载入永恒。他的“不要救济,让他发扬”的观点,对国际慈善组织以及联合国的影响十分深远,促使它们改变单纯救济的方法,而注重于挖掘被救济人的潜能,使其充分发挥聪明才智,从而完成自救。在现在的新农村建设中,扶贫先扶志的观念也与晏阳初的思想不无关联。当前中国,新农村的建设正在努力进行,乡村振兴任重道远,放眼世界,愚穷弱私的幽灵依然在游荡,展望未来,或许有人存在,就有私心和贪念如影随形,因此,晏阳初的思想和做法对于建设一个富强民主先进和谐的社会永远具有参考和借鉴价值。晏阳初的思想,如涓涓溪流,虽然没有决荡千里的力道、浩瀚宏阔的气势,但绵绵不绝、长流不息,因为,他的源头在最广大的底层民众那里。谁心里永远装着民众,谁就永远被民众纪念。