关于红四方面军“十六字训词”进入 中国共产党人精神谱系的必要性分析

程林斌

90年前,红四方面军反国民党第四次“围剿”失利,撤出鄂豫皖革命根据地后进行长途西征,在川陕边区地下党组织和广大劳苦大众的配合支持下创建了川陕革命根据地。根据地以川东北的通(江)、南(江)、巴(中)为中心,地处川陕两省交界的大巴山区。鼎盛时期,面积达42000多平方公里,人口500余万。有绥定、巴中两个道、23个县和1个特别市苏维埃政权。红四方面军主力由入川时的4个师14000多人扩大到5个军80000余人。毛泽东同志在第二次全国苏维埃代表大会报告中对这块根据地的定位是“中华苏维埃共和国的第二个大区域”。红四方面军的十六字训词“智勇坚定,排难创新,团结奋斗,不胜不休”,正是在这样狂飙突进、苦难辉煌的大历史背景下,红四方面军将士自己总结凝炼而成的,至今仍闪烁着耀眼的精神光芒。

一、“十六字训词”进入中国共产党人精神谱系,是维护谱系完整性之需

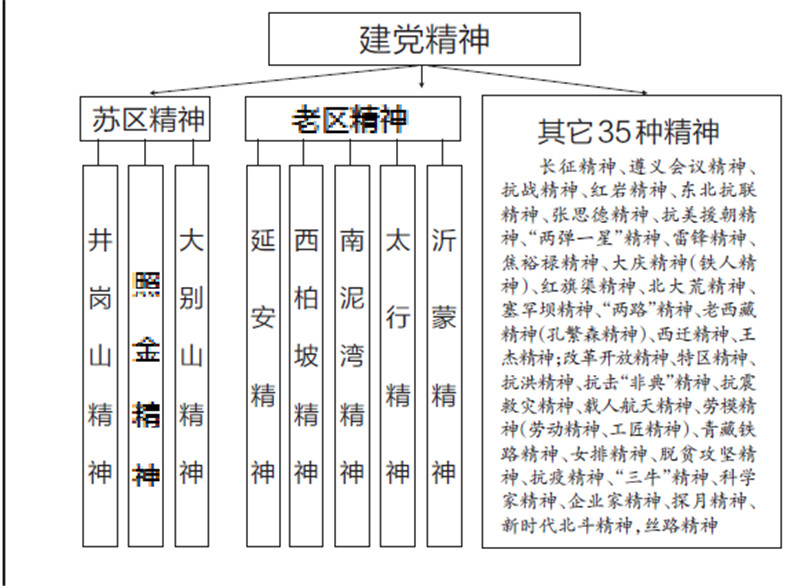

谱系应该是完整的、严密的、传承有序的。去年9月,党中央批准了中央宣传部梳理的第一批纳入中国共产党人精神谱系的46种伟大精神。这些精神,集中彰显了中华民族和中国人民长期以来形成的伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神,彰显了一代又一代中国共产党人“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的磅礴精神力量。从这46种精神的逻辑关系来看,“建党精神”是根,“苏区精神”“老区精神”和其他35种精神是并列的干,“井冈山精神”“照金精神”“大别山精神”是“苏区精神”的分支,“延安精神”“西柏坡精神”“南泥湾精神”“太行精神”“沂蒙精神”是“老区精神”的分支(如表一所示)。

表一:第一批纳入中国共产党人精神谱系的46种伟大精神逻辑关系一览表

精神谱系毕竟不同于一般的家谱、族谱,不可能面面俱到,必须突出精神的独创性。中国共产党人的精神谱系,更是要突出既统一于共产主义精神,又有结合实际的独创,且富有持久不息的生命力。仅就“苏区精神”的分支而言,“井冈山精神”“照金精神”“大别山精神”无疑是“苏区精神”中具有代表性的、各具特色的重要组成部分。但是如果缺失掉当时的“中华苏维埃共和国的第二个大区域”川陕苏区的红军指战员在无比艰难困苦的革命斗争中,用无数的鲜血和生命换来的、自己总结凝炼形成的、至今仍闪烁着精神光芒的“智勇坚定,排难创新,团结奋斗,不胜不休”十六字训词精神,无疑是不完整的。

二、“十六字训词”进入中国共产党人精神谱系,是维护历史严肃性之需

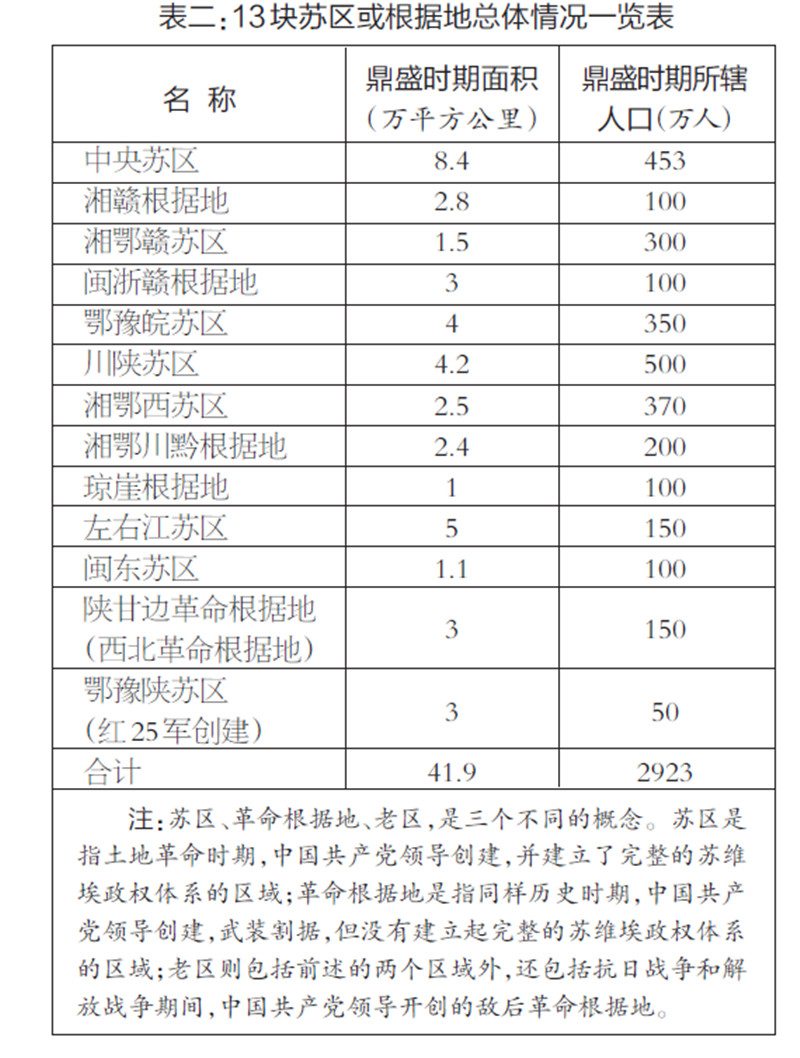

土地革命时期,中国共产党领导创建了13块苏区或根据地(总体情况如表二所示)。川陕苏区是“中华苏维埃共和国的第二个大区域”已成历史定论。川陕苏区的光辉历史已载入我党我军的正史,而且随着研究的深入,这段历史会愈来愈闪烁出独有的光芒!

表二:13块苏区或根据地总体情况一览表

中国现代史资料编辑委员会1957年翻印的苏联外国工人出版社1935年版本的《苏维埃中国》(第二集,内部资料)第248-249页,及当时的中华苏维埃共和国临时中央政府机关报《红色中华》中完整刊登了毛泽东同志在第二次全国苏维埃代表大会上代表中华苏维埃共和国中央执行委员会和人民委员会所作的报告,其中有明确表述“由于红四方面军的远征,在辽远的中国西北部,开展了广泛的群众革命斗争,把苏维埃的种子广播到革命形势比较落后的区域中去了。红四方面军英勇善战,在不足一年之内,已经在二十余县建立了苏维埃政权,已经发展了十倍以上的红军队伍,号召了整个四川的工农劳动群众与白军兵士倾向于苏维埃革命,在中国西北部建立了苏维埃革命新的强有力的根据地。川陕苏区是中华苏维埃共和国的第二个大区城,在川陕苏区有地理上、富源上、战略上和社会条件上的许多优势,川陕苏区是扬子江南北两岸和中国南北两部间苏维埃革命发展的桥梁,川陕苏区在争取苏维埃新中国伟大战斗中具有非常巨大的作用和意义。这使蒋介石与四川军阀都不得不在红四方面军伟大的胜利面前发抖起来。徐向前元帅在《历史的回顾》中也有高度评价:“川陕革命根据地,在第二次国内革命战争中有过它的光荣历史地位和作用。那里的人民群众,为了中国革命的胜利,前仆后继,艰苦奋斗,英勇牺牲,贡献了他们所能贡献的一切力量。红四方面军的生存、发展、壮大,与川陕革命根据地人民的大力支援是分不开的。成千上万川陕人民的英雄儿女,在创建和保卫根据地的斗争中,献出了宝贵的生命”。

严酷的军事斗争是川陕革命根据地历史的主要内容。徐向前元帅指出:“从我军入川到强渡嘉陵江的两年零三个月里,仅战役规模的打仗,就足足打了十六个月。尽管如此,川陕省苏维埃政府仍然采取过很多政治、经济、军事、文化方面的建设措施。苏区拥有自己的兵工厂、被服厂、造币厂、造纸厂、印刷厂等军需及经济设施。同时,建党建政、土地革命、发展经济、拥军支前、文化宣传教育等工作热火朝天,革命形势迅猛发展”。1934年11月1日至9日,红四方面军在通江县毛浴镇召开了党政工作会议,制定了“智勇坚定,排难创新,团结奋斗,不胜不休”的十六字红军训词,旨在进一步总结提高发扬方面军在长期革命斗争中形成的优良作风。会后,徐向前总指挥带领与会的800余名红军连以上干部进行了训词宣誓。

尽管川陕苏区存在的时间不算太长,但在中国革命史上具有重要的历史地位。

在军事上,红四方面军自1932年底入川之后,英勇善战,势如破竹,取得了一系列伟大胜利。不仅迅速解放了通、南、巴等县城,奠定了川陕革命根据地的基础,而且在“反三路围攻”“反六路围攻”“广昭战役”“陕南战役”“强渡嘉陵江战役”中,给四川军阀和国民党势力以沉重打击。同时,残酷的战争也锻炼了红四方面军,扩大了红四方面军,支援了其他革命根据地的斗争,对中央红军长征的胜利起了桥梁、策应和掩护作用。

在政治上,川陕苏区动员了数百万城乡劳苦群众参加革命,建立了为数众多的苏维埃政权,促进了西北地区革命形势的发展,为抗日民族统一战线的形成做了一定准备。

在文化教育上,川陕革命根据地兴办了许多列宁学校,开办了各种识字班、军事训练班等,造就了一大批党政军干部,提高了百姓的文化水平,为中国革命的最后胜利作出了巨大贡献。红军和苏维埃政府还通过因地制宜在石头、山梁、建筑物等上镌刻标语口号等多种方式宣传革命道理和卫生知识,提高群众觉悟、移风易俗。

在社会治理方面,川陕革命根据地进行了轰轰烈烈的土地革命运动,禁绝鸦片,治理匪乱,提倡男女平等、婚姻自由等,均取得显著成效。

用党史、国史及人类社会发展史的长镜头观察,这些措施并未随着国民党的“反攻倒算”而彻底失效,相反,它们使川陕苏区发生了深刻的社会变革。正是在苏区创建发展的过程中,“十六字训词”精神像种子一样深植在广大红四方面军将士及老区人民心中,他们秉持这样的精神走上茫茫长征路,走上抗日战场、解放战场、抗美援朝战场,投身于波澜壮阔的社会主义革命和社会主义建设的洪流之中。

三、“十六字训词”进入中国共产党人精神谱系,是珍惜训词唯一性之要

纵观已经入谱的46种精神的表述,均是后人总结提炼出来的,而红四方面军“十六字训词”是在血与火的严酷革命斗争中,红四方面军将士自己总结凝炼而成的,具有唯一的原创性。其制定过程也是紧密结合革命斗争实际,有的放矢、反复斟酌、承前启后、继往开来的。

当时川陕苏区虽说在军事斗争、政权建设、党团建设等各方面都取得了巨大成效,但同时也面临严峻的形势和挑战。军事斗争方面,红四方面军“三次进攻战役”和“反六路围攻”胜利后,国民党反动派和四川军阀惶恐不安,策划部署200余团兵力实行“川陕会剿”。政治工作方面,红四方面军入川后,苏区党政组织发展迅猛,统战群团工作卓有成效,除建立川陕省委外,县、区、乡普遍建立了党的组织,但也还存在党的工作和政治工作分离、支部工作松弛、组织工作薄弱、政治教育方式死板、工作方法不灵活等问题。经济社会建设方面,由于长年的战争创伤,根据地田园荒芜、房屋损毁、物资短缺、补给困难,许多地方连种子和食盐都没有,劳动力和兵员也十分匮乏,敌人的经济封锁日甚一日,伤寒、痢疾等传染病蔓延。红四方面军在通江县毛浴镇召开的800余名连以上干部参加的党政工作会议,在总结经验、分析形势、研究问题、统一思想、制定对策的基础上,集中广大红军指战员的集体智慧形成了“智勇坚定,排难创新,团结奋斗,不胜不休”的十六字训词。

为便于全军对训词的深入理解,红四方面军印发了《说明》,对训词予以解析:“智”是学习,有阶级自觉性有深刻的政治认识,深湛的军事知识和战斗经验,学习无产阶级的一切聪明;“勇”是勇敢,敢于牺牲,勇于吃苦耐劳,有百折不回的精神;“坚定”,有克服一切困难和艰苦环境的决心,在任何困苦之下绝不动摇,钢一样的坚,泰山一样的定,为革命斗争到底;“排难”,排除一切困难,有克服任何困难的决心,决不在困难面前投降;“创新”,有创造性,有创造新局面、新苏区,挽回战局,创造新的战术战略等;“团结”,在共产党正确的领导之下,千万人团结如同一人的奋斗,协同一致的努力;“奋斗”,就是坚决向前冲,努力猛进百折不回;“不胜不休”,即是不消灭刘湘,不赤化全川,不实现苏维埃新中国,不打倒帝国主义,就誓不停止的意思。

训词言简意赅,集中反映了红四方面军将士坚定不移的革命信念,敢闯敢干的创新精神,英勇顽强的斗争意志和团结一致的集体主义精神。

四、“十六字训词”进入中国共产党人精神谱系,是告慰万千川陕忠魂之最庄严方式

拼将十万头颅血,誓把乾坤力挽回。川陕苏区存续的两年多时间里,仅巴中就有12万余人参加红军,其中4.8万余人壮烈牺牲,人民群众为红军提供军粮约3亿斤,投入运输约100万人次,14万余老区人民为创建和保卫苏区献出宝贵生命。

90年过去了,当年红四方面军为自己牺牲战友修建的陵园,现为中华人民共和国最大、最早、安葬红军烈士最多的大型红军烈士陵园,全国唯一红军为战友修建的陵园——川陕革命根据地红军烈士陵园,仍然巍然屹立在四川省巴中市通江县沙溪镇王坪村。这里长眠着25048名红军烈士。

傅崇碧将军就是四川省巴中市通江县人,川陕苏区时期,他在通江任县委书记兼县独立团政治委员前后,仅通江一县先后参加红军的就有近3万人。傅崇碧自1935年初随红四方面军长征离开家乡之后,再也没有回到过生养自己的故土。上世纪60年代初期,他因公到重庆,成都军区的领导同志中有不少他的老战友,他们热情地想促成傅崇碧到家乡看一看,傅崇碧当然有说不出的高兴。这时,有人告诉傅崇碧,通江县政府门口等他的人成百上千,想向他打听同他一起参军的亲人的下落,其中有些还是多年翘盼儿孙胜利归来的孤寡老人。那一刻,傅崇碧将军泪流满面——“多少优秀儿女为了中国革命的胜利,告别父母,离别家乡,从此一去不还,永远地长眠他乡,而带他们上火线的我却活下来了。我该如何面对成千上万死者的亲属父老?”尽管非常想念故乡的父老乡亲,但还是没有成行。2001年,傅崇碧派儿子回到老家通江县,将自己毕生的积蓄20万元,全部捐给当地,建了一所希望小学。

27位巴中籍开国将军,每个人身上都承载着许许多多感人肺腑、令人动容的家国往事、英雄壮歌。

90年过去了,红四方面军总指挥部旧址、苦草坝后勤基地旧址、红四方面军总医院旧址、毛浴党政工作会议旧址、彭杨军事学校旧址,无数的战役、战场旧址,以及全国最大的红军石刻标语“赤化全川”“平分土地”等20000余处红军遗址遗迹,仍然遍布在广袤的大巴山区,接受后人的参观学习和瞻仰膜拜。仿佛徐向前总指挥还在幽暗的桐油灯下面对地图苦思冥想制定战役方案,仿佛远山近岭中仍然回荡着红军冲锋陷阵的军号声声、杀声阵阵,仿佛张琴秋主任(红四方面军政治部主任)正在擦干多次被泪水模糊的双眼,为昨天还生龙活虎、今天已壮烈牺牲的战友书写碑文……

1990年6月,徐向前元帅病重,李先念到医院看望老首长时,徐帅对李先念交代了自己的遗嘱:不搞遗体告别;不开追悼会;把我的骨灰撒到大别山、大巴山、河西走廊和太行山。徐帅离世不到两年,李先念也随他而去,他立下了同样的遗嘱,将自己的骨灰洒向大别山、大巴山、太行山等地。这些在川陕苏区浴血奋战过的大英雄,即便去世也要魂归我党我军付出无数鲜血、生命,埋葬无数英灵的大地。同时,也充分说明了大别山、大巴山、太行山,在徐向前、李先念等老一辈无产阶级革命家内心深处份量是一样的。而今,大别山精神、太行精神都进入了中国共产党人精神谱系。

把红四方面军“十六字训词”精神纳入中国共产党人精神谱系,无疑是告慰徐向前、李先念等老一辈无产阶级革命家和万千川陕忠魂之最庄严方式。

五、“十六字训词”进入中国共产党人精神谱系,是激励川陕苏区人民赓续红色血脉,传承红色基因之最有效载体

新中国成立后,川陕苏区这块土地上的各级党委政府机关团体,多有将“十六字训词”内容书写、镌刻成标语,张贴悬挂于广场、礼堂、会议室等公共场所,激励后来者不忘初心、牢记使命,不负先烈、勇毅前行。2021年11月,经过10余万网民投票选择,巴中市委、市政府将“智勇坚定、排难创新、团结奋斗、不胜不休”确定为新时代巴中城市精神表述语。

几十年来,在训词精神的感召和激励下,巴中老区人民爱党爱国,拼搏奋进,战天斗地,乐于奉献,创造了无数辉煌。

恩阳土改,全国推广。1951年1月,中共川北区委土改工作团,到巴中恩阳区公所的16个乡开展土改试点工作,70天没收地主土地及征收富农多余土地共计228122亩,分给无地、少地的农民,实现了耕者有其田。试点结束时,在恩阳召开的土改工作会议上,当时的中共川北区委书记、川北行署主任胡耀邦,总结出加强党的领导,坚持群众路线,整顿、健全、加强农村政权组织,引导农民发展农业生产等四条“恩阳经验”。7月下旬,胡耀邦率领中央土改参观团到恩阳参观。参观团一致认为,恩阳土改,真正打倒了农村封建势力,挖掉了千年穷根,完成了社会主义改造。后来,恩阳土改经验在全国推广。

巴粮外调,勇纾国难。1959年至1961年,由于严重自然灾害,新中国面临建国以来最大经济困难。中央发出紧急通知,要求各地把一切能够调动的粮食尽快调出,解决北京、上海、天津等大城市和辽宁等重工业省的粮食供应问题。1960年,时任商业部副部长曾传六到通江督战时说:“通江是川陕革命根据地腹心,这次我受周总理委托,来看望川陕根据地的人民,希望老根据地的人民和基层干部发扬革命传统,积极完成调粮任务”。巴中老区群众在自己以红薯叶子、野菜和米糠充饥的情况下,再次发扬当年倾其所有支援红军的精神,调出粮食支援京津沪辽,通江、南江、巴中、平昌四县,三年调出粮食近10亿斤,为国家渡过困难作出了重大贡献。

驷马红旗,中央点赞。1962年到1963年,国民经济全面调整时期,巴中平昌县驷马公社,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和群众的主人翁作用,推行生产责任制,实行“四定”“三到”“一逗硬”(定生产作业组,定工分,定产量,定奖惩;落实责任到地,核算工分到田,投肥任务到人;逗硬评工记分),公社成立农科队,各大队设科研组,生产队设科研员,推广科学种田,加强农田水利建设。到1963年底,全公社补修塘库68口,整修拦山堰180多条,新建小水电站1座,新建机械提灌站2处,粮食平均亩产807斤,棉花平均亩产80.2公斤,生猪圈存达到8995头。同年,成都幻灯电影制片厂制作《巴山驷马红旗飘》宣传驷马经验,《人民日报》、新华社等也专题报道。1965年,驷马经验得到了毛泽东、周恩来、谭震林等党和国家领导人的充分肯定,在全国推开。

巴中经验,享誉全国。1993年巴中地区成立,地委行署带领老区人民,以农民投工为主体,以国家投入为引导,以信贷投入为补充,进行了省道公路改造和县乡标美路建设两轮交通大会战。巴中第一条全靠人工作业完成的二级出境公路——唐巴公路,1994年7月开工,1996年1月28日竣工通车。至1998年,100%的乡和78%的村通了公路。同时期,兴建微水工程25.4万处,基本解决了人畜饮水困难,走出了一条以“井池园机配套,种养加运结合”的池园经济特色越温脱贫之路。到2000年末,全地区提前一年完成解决温饱的历史性任务,开始向脱贫致富奔小康迈进。1998年6月30日至7月14日,《人民日报》发表三篇“巴中印象”系列报道,系统介绍巴中在交通、水利、新农村建设中取得的成就和经验。1998年,中共中央办公厅等派员到巴中调研,归纳出艰苦奋斗、从实际出发、有一个坚强的领导班子等三条“巴中经验”,一致称赞“巴中经验是全国扶贫开发的一面旗帜”。

脱贫攻坚,成效卓著。党的十八大以来,巴中全市上下始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,建立责任体系,建立帮扶制度,发展茶叶、核桃、道地药材、生态养殖“四大特色农业产业”,选派2112名第一书记、组建2000多个驻村工作队,抽派350名巡回帮扶骨干、组织6.29万名干部结对帮扶。截至2020年,全市所有贫困县摘帽、所有贫困村退出,脱贫攻坚取得全面胜利。

几十年来,在训词精神的感召和哺育下,这块英雄的土地上还走出了“七一勋章”获得者周永开,中国探月工程总设计师吴伟仁,“全国纪检监察系统先进工作者标兵”“全国优秀共产党员”“全国三八红旗手”“改革先锋”“最美奋斗者”称号获得者王瑛,“全国优秀共产党员”称号获得者张崇鱼,中国科学院院士韩杰才、成会明、魏于全、江松,东京奥运会冠军宋洁、残奥会冠军辜海燕等许许多多优秀儿女。

将红四方面军“十六字训词”精神纳入中国共产党人精神谱系,必将进一步激励川陕苏区广大人民群众赓续红色血脉,传承红色基因,为实现中华民族伟大复兴做出更多更大贡献。

中国共产党人的精神谱系,源远流长、生生不息。有了第一批,一定会有第二批、第三批……笔者认为,后面的批次,一是梯次记述中国共产党人在不断推进理论创新、理论创造,带领全国各族人民进行新的伟大革命和伟大建设中创造的崭新精神;二是对前面公布的谱系进行完善补益。红四方面军“十六字训词”精神进入中国共产党人精神谱系,是历史的选择,更是千百万川陕苏区人民群众的殷切期盼!(作者系中共巴中市委党史办公室副主任)